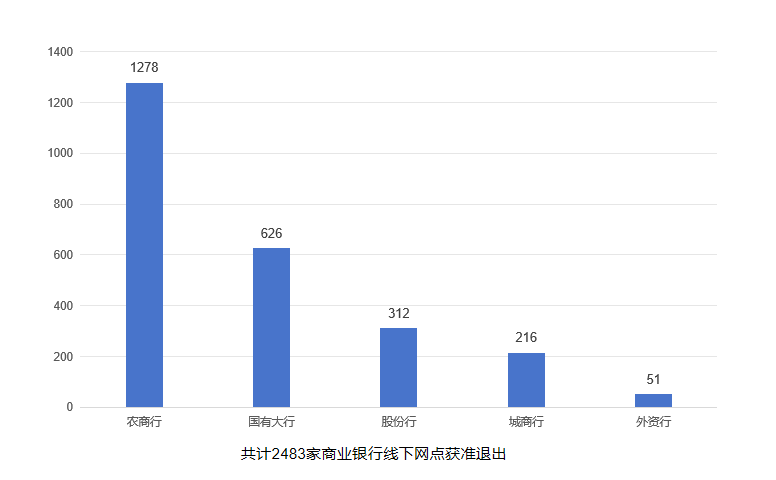

近年来,在DeepSeek等AI与金融科技深度融合的背景下,商业银行线下网点的“瘦身”已成为不可逆的趋势。据国家金融监管总局数据,2024年国内共计2483家商业银行线下网点退出市场,尽管数量较2023年略有下降,但数字化转型的浪潮正以更深刻的逻辑重塑行业格局。

线下网点的收缩并非偶然,而是多重因素交织的结果。

其一,数字化冲击业务模式。 随着移动支付、智能理财等金融科技的普及,客户对线下网点的依赖度显著下降。据某股份行员工反馈,部分社区网点“一个下午仅有零星客户办理业务”,而手机银行已覆盖90%的标准化操作。这种“去柜台化”趋势使得低效网点难以覆盖高昂的运营成本(年均数百万至上千万元),最终被迫退出市场。

其二,监管导向与区域布局调整。 在“金融下沉”政策引导下,银行一方面关闭一二线城市冗余网点(如上海徐汇区、静安区密集的国有大行网点),另一方面向县域及乡村拓展服务触角。然而,下沉并非盲目扩张,而是基于效益的精准筛选——关闭低效网点、优化区域覆盖密度,成为多数银行的选择。

其三,客户行为与内部考核的双重压力。 调研显示,小网点常面临“客户少、业务杂、流程慢”的困境。例如,复杂业务需多环节人工审核,易引发排队问题;而员工背负的“办卡KPI”在客户流失背景下更显吃力。长久下去,不仅难以创收,甚至可能损害客户体验,导致客户流失,进而加速其退出进程。

线下网点的价值并未消失,而是需通过创新重塑定位。银行需要探索新的网点布局体系,科技化、特色化、创新型网点或将成为未来趋势。

核心城市: 构建“精品型-普通型-轻型”三级网络。精品网点主打高端服务与科技体验(如智能机器人、VR财富咨询),普通网点覆盖常规业务,轻型网点则嵌入社区提供便捷服务。

县域及乡村: 以“1个精品网点+N个轻型网点”模式下沉,重点满足基础金融与普惠需求,同时探索“银政合作”“养老金融”等场景化服务。 在此过程中,DeepSeek的智能数据分析平台可帮助银行精准评估区域需求。例如,通过AI模型预测县域客户的金融行为偏好,优化网点选址和业务配置,降低试错成本并提升服务触达效率。

人工智能将接管标准化流程(如开户、转账),但复杂咨询、个性化理财等“非标业务”仍需人力支撑。未来的网点员工角色将从“业务办理者”转向“服务顾问”,通过深度交互提升客户黏性。

值得注意的是,DeepSeek的自然语言处理技术已应用于多家银行的智能客服系统,能够高效处理80%以上的常规咨询,释放人力聚焦高价值服务。某城商行试点数据显示,引入该技术后,客户等待时间缩短40%,员工产能提升30%。

政策层面需完善考核机制,例如将偏远地区网点布局与财政补贴挂钩,鼓励银行平衡商业效益与社会责任。此外,可试点“普惠金融专项指标”,将服务覆盖率、小微贷款增速等纳入考核,驱动银行主动优化区域资源配置。

在此背景下,DeepSeek的监管科技解决方案可为银行提供实时合规监测工具,例如自动识别普惠贷款投放偏差、生成动态调整建议,帮助机构高效响应政策要求,规避合规风险。

商业银行网点转型既是挑战,亦是机遇。通过关闭低效网点、推进智能化升级、重构差异化服务体系,银行不仅能够降本增效,更能为客户创造更高价值。在这一过程中,DeepSeek等金融科技企业的技术赋能尤为关键——科技与金融的深度融合正在重塑行业生态。然而,转型需警惕“一刀切”式收缩,唯有兼顾效率与公平,方能在数字化浪潮中行稳致远。